選書紹介

事前に好きな本を選んで3冊持ってくるように伝えられていた。選んだ理由を紹介するしかたで、(間接的に)自己紹介をした。その様子を簡単に書く。

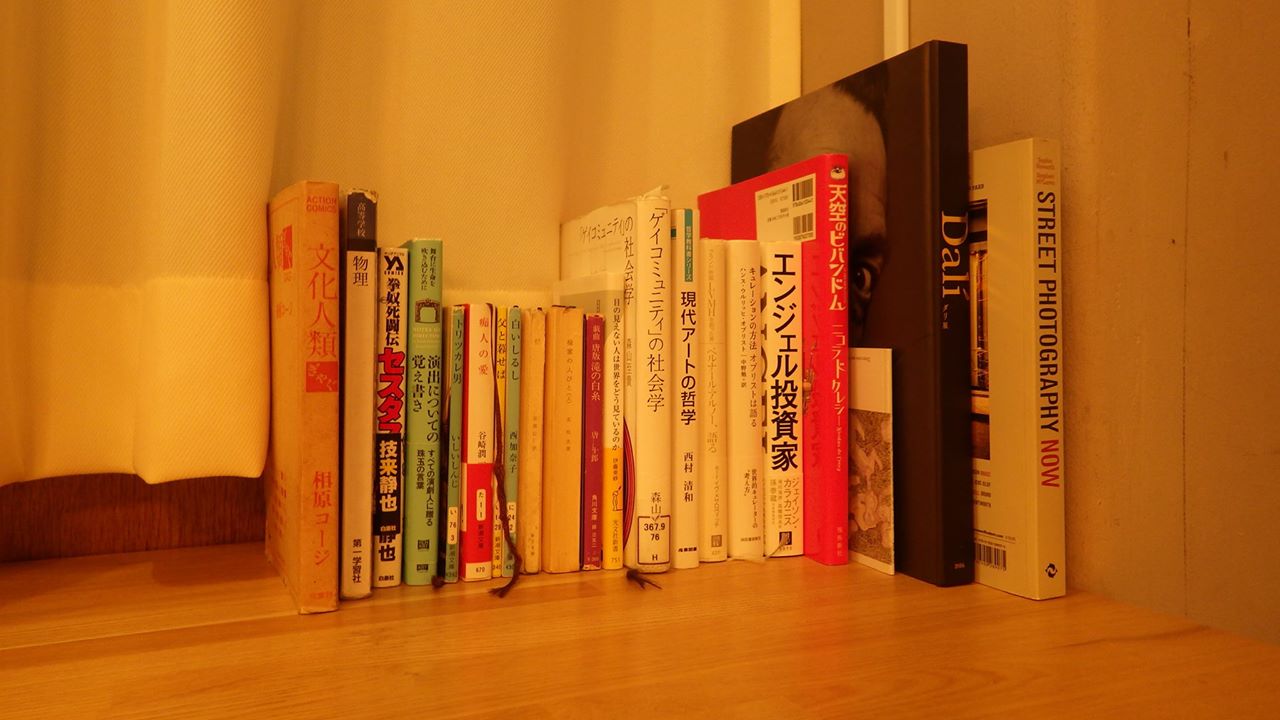

以下、それぞれの選書

キサラ

『演出についての覚え書き』は、演劇を離れていたころに手にしたそう

『目の見えない人は世界をどう見ているのか』伊藤亜紗

『拳奴死闘伝セスタス』7巻、枝来静也

『演出についての覚え書き 舞台に生命を吹き込むために』フランク・ハウザー、ラッセル・ライシ

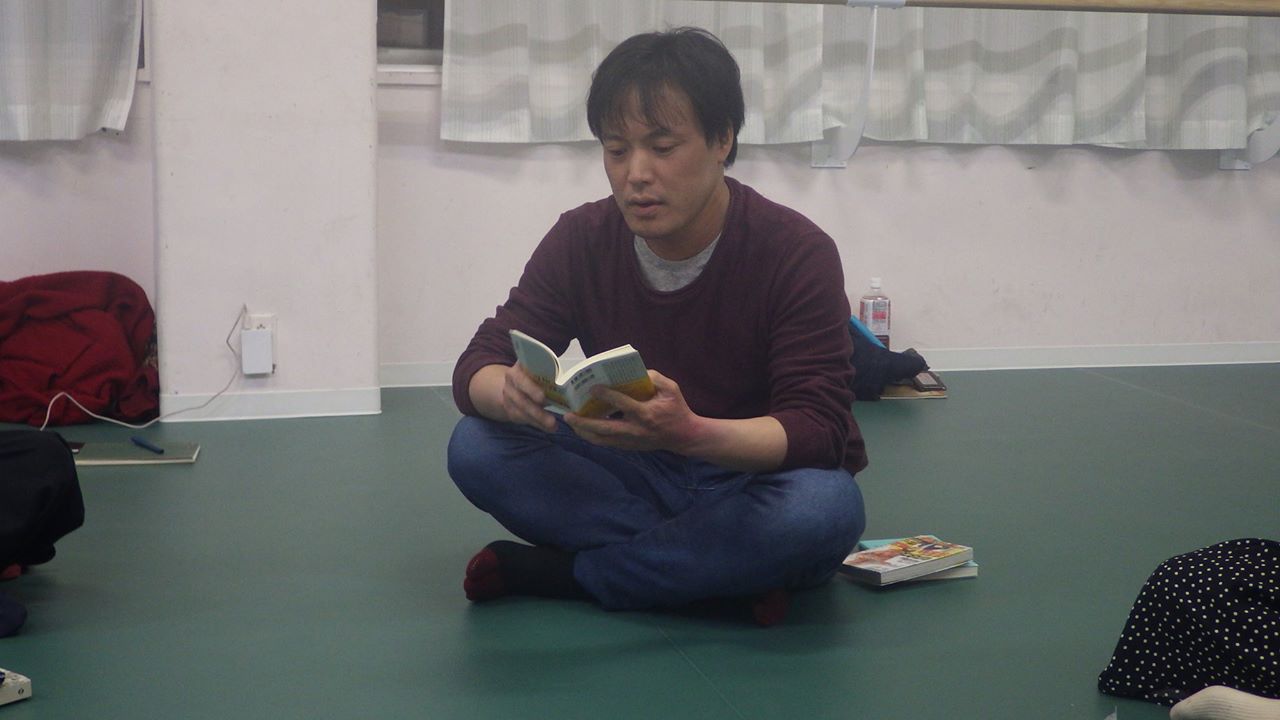

小林

『痴人の愛』が、ターニングポイントとなって、人生が大きく変わったそう

『トリツカレ男』いしいしんじ 『痴人の愛』谷崎潤一郎 『STREET PHOTOGRAPHY NOW』Sophie Howarth, Stepphan Mclaren

飛田

写真はない。唐に熱く燃えていたころがありました。

『戯曲 唐版 滝の白糸』唐十郎

『けのび 演出集1 しかしグッズ』けのび

『「ゲイコミュニティ」の社会学』森山至貴

牧

「「~の哲学」という名前の本は、かしこくなれそうだから好き」

『壁』安部公房

『現代アートの哲学』

『天空のビバンドム』ニコラ・ド・クレシー

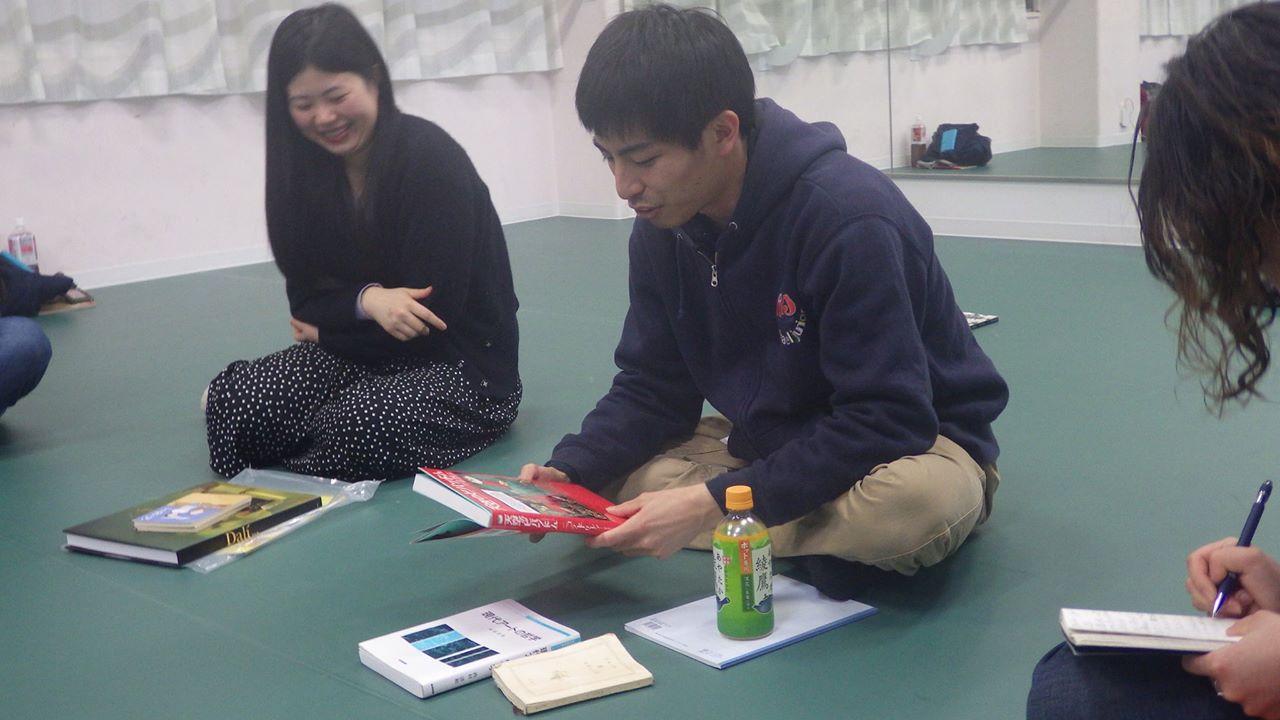

鹿島

演劇の言説の外にあるような言語実践から金融や経済の言説を推していた

『キュレーションの方法 オブリストは語る』ハンス・ウルリッヒ・オブリスト 『エンジェル投資家 リスクを大胆に取り巨額のリターンを得る人は何を見抜くのか』ジェイソン・カラカニス 『ブランド帝国LVMHを創った男 ベルナール・アルノー、語る』ベルナール・アルノー

馬淵

「物理の教科書が青春のすべて」。びっしりと書き込まれた教科書がすごい

『楡家の人びと』北杜夫

『高等学校 物理 【物理 305】 文部科学省検定済教科書 高等学校理科用 第一学習社』中村英二

『文化人類ぎゃぐ』相原コージ

依田

失恋して読んだ『白いしるし』や、心に残り続けている『父と暮らせば』。本との出会いが、依田の人生のなかで深く大切にされていると思える

『Dali展(図録)』国立新美術館

『父と暮らせば』井上ひさし

『白いしるし』西加奈子

選書紹介をふりかえって

「〈Ship〉Ⅲ」選書

本を紹介するというかたちで、自分について話す時間。ひとつひとつの本の年季の入り方から、語り口や、エピソード。本を間に挟んで交わされる親密な空気が、とくに印象的だった。紹介された本は、これから読む可能性にひらかれている。この時間は、いつかその本が読まれる時に、思い出されるだろう。わたしたちがその本を読むとき、それを語ったひととはべつの感じ方をする。それでも、思い出されて読むことは、(2人で読むような)親密さを感じさせてくれるだろう。(飛田)

利き服

後半は「利き服」です。

「利き服」とは、まず事前に頼んで持ってきてもらっていた参加者のお気に入りの洋服(全身コーディネート)をスタジオ内に配置し、2人ペアの片方(A)は目を閉じて待機します。そしてもう1人(B)は誰の服かわからないように気をつけつつ相方の手元まで服を持って行きます。Aは持ってこられた服を触ったり嗅いだりしながら思い浮かんだ言葉をあげていきます。その言葉をBはノートにメモしていきます。

今回は、

小林さん×牧さん

依田さん×キサラさん

の男女ペアでした。

前半は

A 小林さん B 牧さん

A 依田さん B キサラさん

です。

小林さん

占い師のように持ち主の人となりを言い当てる依田さん

女性陣たちの分析は凄まじく、素材や形に対する言及に留まらず、服の持ち主の人となりを占い師のように言い当てる場面もありました。

女性陣が何度か「この服はワインレッド!」とか「この服はあんまり明るい色じゃない」などと色に言及することがあり、終わったあとキサラさんが「なんで目を閉じてるのに色が見えるんですか!!」と言っていて面白かったです。

後半は

A 牧さん B 小林さん

A キサラさん B 依田さん

です。

男性陣

男性陣がAになってからは持ち主の人物像への言及はほぼなくなりました。

あと、服に対する語彙も圧倒的に減ったような気もします。

その代わり独自の言葉を使って表現していました。

1番面白かった言葉は、小林さんの服に触れたときに牧さんが言った「どっちかっていうと大地」です。

「どっちかっていうと大地」

記録チーム

選書紹介 飛田ニケ

利き服 馬淵悠美